从实验室里攻克耐火材料低碳化难题

到课堂上点燃学生探索材料世界的热情

智能科学与工程学院建工系教师郑欣博士

始终以严谨的科研态度和温暖的教学初心

在材料科学领域与教育事业中稳步前行

她深耕纳米复合粉体技术

耐火材料固废利用等研究方向

用成果回应行业需求

以“知行合一”的教学理念

为学生搭建从理论到实践的桥梁

诠释着青年学者与高校教师的双重担当

成长蜕变:在培华遇见更好的自己

“选择培华,是因为这里待我以国士,我便要以国士报之。” 回望来时路,郑欣的选择里,藏着对教育的热爱,更藏着一段跨越时光的坚持——作为两位孩子的母亲,在家人的全力支持下,她曾顶住“大龄读博”的压力,在兼顾家庭与学业的双重挑战中,一步步啃下专业硬骨头,最终顺利拿下西安建筑科技大学的博士学位。即便如今身兼科研与教学重任,她也从未停下学习的脚步,这份“终身学习”的韧性,也让她与培华的缘分更加深厚。

入职后,学校给予的支持远超预期。专门的青年科研启动基金、学院领导在科研上的大力扶持,让她能安心投入研究;教师教学发展中心邀请名师开展BOOOPS训练,帮她快速提升教学能力;国自然、省自然基金申报时,学校还会邀请外部专家授课指导,解决申报难题。“有次项目申报遇到问题,学院很快帮我协调资源,解决效率特别高。”郑欣说道。

从研究者到高校教师的身份转变,曾让她面临挑战——既要做科研,又要备课、授课、与学生沟通。好在院系领导帮忙协调时间,同事们分享备课经验,她也制定了详细的工作时间表:上午专注教学,下午投入科研,利用线上会议处理学业导师工作。学校定期组织的青年教师学术沙龙,更让她受益良多,“有时同事的一句话,就能帮我解开科研上的困惑”。

“这里的学术氛围很融洽,没有隔阂,能让我专注于研究和教学,实现自己的价值。”在培华,她不仅实现了科研上的突破,更在教学中收获了成就感,而这份双向奔赴的成长,也让她更加坚定了“以科研反哺教学、以教学滋养科研”的初心。

科研探索:以技术突破回应行业“低碳”之需

“材料科学是连接理论与产业的桥梁,我希望每一次技术突破都能为行业发展注入新动能。”这是郑欣选择材料科学与工程领域的初心,而耐火材料低碳化研究,则是她回应行业需求的核心方向。

在“双碳”目标推动下,传统耐火材料生产能耗高、碳排放量大的问题日益凸显,大到钢铁厂高温窑炉的能耗优化,小到耐火材料的使用寿命提升,核心都离不开材料的突破。聚焦耐火材料低碳化研究的她主动回应:“传统耐火材料生产碳排放高,我们的研究就是要在保证性能的前提下,帮行业减排放、降能耗。”

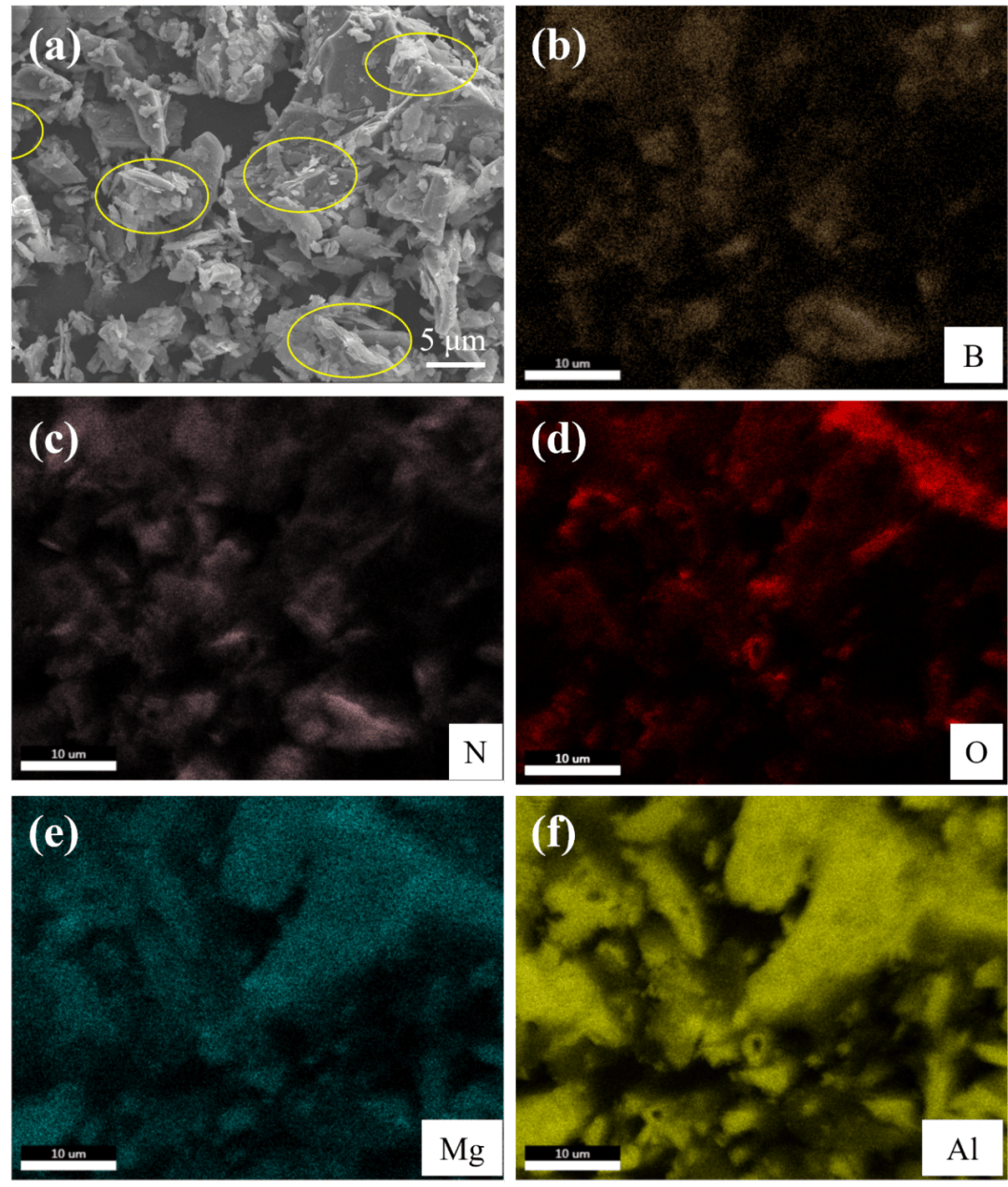

在深耕材料科学领域五年的时间中,她的成果不断获得行业认可。让郑欣倍感温暖与鼓舞的是,加入培华后,学校对科研工作给予了全力支持,为她搭建了施展专业才华的广阔舞台。今年带领团队在国际材料领域SCIE期刊《Ceramics International》发表题为《Nanoscale toughening of low-carbon Al₂O₃-C refractories by a combustion synthesized BNNSs/MgAl₂O₄ composite powder》的学术论文。这一期刊创刊于1971年,由Elsevier Ltd出版,在中国科学院分区中属材料科学大类2区,为材料科学权威Top期刊,影响因子5.6,是国际公认的材料科学权威刊物之一。

“‘如何降低石墨含量的同时,保证材料的高温服役性能’是此项研究最大的难点。”郑欣坦言,初期团队尝试了多种配方,均因性能不达标而受阻。但她并未退缩,反而带领团队从工艺根源破题——针对传统高温烧结工艺污染大、能耗高的问题,他们反复调整纳米复合粉体的配比,优化烧结温度与时间参数,在无数次实验与数据验证后,终于攻克了“低碳”与“高性能”难以兼顾的核心难点,为耐火材料低碳化生产提供了可落地的技术新路径。

此外,郑欣团队发现镁碳耐火材料是冶金设备炉衬的关键材料,但高石墨含量在高温下易氧化的问题,致材料结构疏松、寿命缩短,又使氧化产物造成钢液增碳,影响低碳钢质量。随着洁净钢冶炼及节能降耗需求的提升,低碳镁碳耐火材料的研发迫在眉睫。然而,直接降低石墨含量会劣化材料性能,如何提升低碳产品的抗氧化性成为了难题。基于此,郑欣团队决心突破纳米氮化硼制备的技术限制,开发更加高效的纳米氮化硼粉体制备工艺解决难题。

团队通过反复验证与推导,成功获批此项发明专利。这一专利提供了一种纳米氮化硼/镁铝尖晶石复合粉添加剂,其氮化硼含量高,将其加入低碳镁碳耐火材料中,可提高镁碳砖的抗氧化性能。

郑欣告诉小薇,目前已经在实验室引入镁碳耐火材料进行小批量的生产,并且对产品进行了性能测试,镁碳耐火材料抗渣性和抗氧化性明显优于未引入添加剂的样品。下一步将优化专利配方和工艺,进一步降低成本,能够实现规模化生产,从而推动工业化应用。

凭借在材料科学领域的卓越表现,郑欣还收获了一系列令人瞩目的成果:她曾作为核心成员参与国家自然科学基金项目、省重点研发计划等省部级科研项目3项;发表学术论文10余篇,其中在材料领域权威SCI期刊发表论文6篇,1篇获得期刊编辑推荐;先后在“丝绸之路国际产业合作与融合学术研讨会”“全国耐火原料学术交流会”等国际国内学术会议作主题报告,并在“第十八届全国耐火材料青年学术报告会”获会议论文三等奖。相较于纯粹的学术探索,郑欣更看重“研究成果能否真正服务产业”。她主持省重点实验室“耐火废料再生”专项、校企合作“镁渣-水泥稳定碎石路面材料”项目......在平衡学术价值与产业需求时,始终坚持“从企业实际痛点切入”:“企业经常反映‘降能耗会导致产品寿命缩短’,我们就围绕‘能耗与性能平衡’展开针对性理论分析,同时反复测试工艺在工厂实际生产中的可操作性,绝不做脱离产业实际的‘纸上研究’。”

教学相长:让材料科学“走进生活”

“课本上的理论不是孤立的知识点,要让学生看到它在行业里的真实应用。”郑欣一直在思考如何让抽象的材料科学变得鲜活,让学生既能掌握理论,又具备跨学科实践能力。她的课堂从不缺少“行业温度”。讲解耐火材料时,会对比传统工艺与新型低碳工艺的能耗差异,让学生直观看到课本知识在钢铁、建材行业的应用;面向土木专业学生,会介绍环保路面材料的研发进展,串联起材料科学与道路工程的关联。“我会从生活场景切入,比如聊手机电池、运动鞋鞋底的材料改进,让学生意识到材料科学离自己很近。”这是她激发学生兴趣的小技巧,效果尤为显著。

在培养跨学科思维上,她有自己的“实践方法论”。讲材料性能检测时,会引入智能传感器技术,教学生如何用传感器实时监测耐火材料损耗;布置小组任务时,会要求学生用数据分析软件处理实验数据,让“材料评估”与“智能技术”无缝衔接。

在学生眼中,郑欣不仅是传道授业的老师,更是陪伴他们探索科研的“伙伴”。她推行项目制教学,带领学生参与科研项目,从文献收集、数据记录等基础工作教起,再逐步放手让学生尝试实验操作与数据分析。有学生反馈:“一开始我连仪器都不会用,跟着郑老师做项目半年后,不仅能独立分析数据,还敢提优化建议了。”学生的成长,正是她教学成果的缩影。

课堂之外,她常用学术沙龙、实验室开放日拉近与学生的距离。她会选“新材料在新能源领域的应用”等学生感兴趣的主题,鼓励大家自由讨论;也会指导学生观察纳米粉体微观形态,帮他们打开科研视野。她总不忘叮嘱学生:“打好物理、化学基础,多进实验室,遇到问题别害羞,多交流才能少走弯路。”郑欣始终以学生为中心,用扎实的专业素养与温暖的育人初心,让抽象的材料科学变得鲜活可感,为行业培养兼具理论基础与实践能力的实用人才。

近年来,西安培华学院持续推进

“青年教师成长支持计划”

构建“科研-教学-产业”三位一体平台

越来越多像郑欣一样的青年学者

正把论文写进生产线

把温度融进课堂

把成长刻进学生的未来

道阻且长,行则将至

培华,正把每一块“材料”

都炼成未来的“栋梁”