一、生物医药微专业介绍

聚焦生物医药领域的短期、高效、实用的微型专业,旨在培养具备生物药物研发、生产、质量控制等方面实践能力的复合型应用型技术人才,进一步提升专业素养,为职业发展奠定坚实基础。

该专业依托我校医学院现有生物医药教学科学研究平台干细胞与再生医学中心、热休克细胞治疗研究院、人体微生态研究院,以及校企深度融合的陕西慧康生物科技有限公司、远光生物医药科技有限公司、岛津公司等。

二、招生专业

生物医药微专业

三、招生对象

面向药学专业及有医学相关背景的学生。

四、修读年限

本微专业修读年限为2年。

五、培养目标与结业要求

(一)培养目标

目标1.培养德智体美劳全面发展,秉承社会主义核心价值观,社会责任感强,基础理论扎实,富有人文素养、创新精神和实践能力。

目标2.掌握医药生物产业所需的基本理论、基本技能及基本专业素养。

(二)结业要求

结业要求1 素质目标

1.1具有良好的职业道德,敬业爱岗、艰苦奋斗、团结合作,热爱本职工作,有较强的职业意识。

1.2具有开阔的视野,较强的语言表达能力、人际沟通能力和社会适应能力。

结业要求2 知识目标

2.1掌握生物医药研究所需的基本理论、技术原理及工艺流程。

2.2掌握细胞生物学所需的基本理论、基本技术。

2.3了解转化医学的研究内容、生物医药的理论前沿应用前景和最新进展动态及相关产业的进展状况。

结业要求3 技能目标

3.1掌握生物医药临床前研究药品的提取分离、生物合成、分离纯化、生物分析检测技等技术原理和技能。

3.2掌握细胞分子生物学研究中常用的技术和方法。

3.3具有自主猎取知识的能力,具备初步的科学研究能力以及综合运用能力。

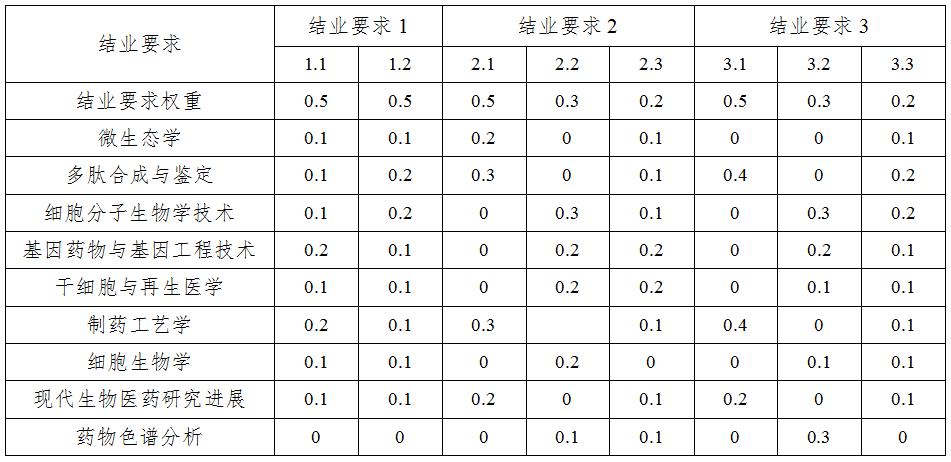

表1培养目标与结业要求、课程体系对应关系

六、课程设置

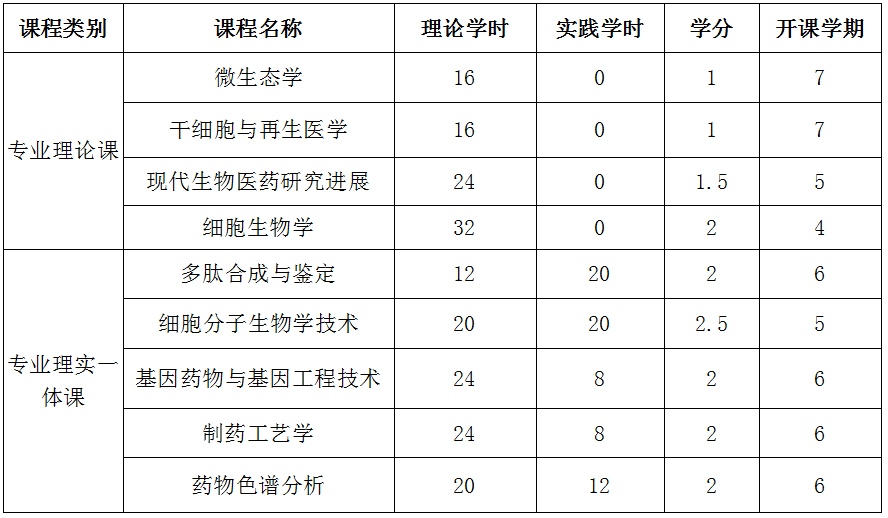

“生物药学”微专业课程体系以4门理论课和5门专业理实一体课程为主要框架,共计 16学分、256学时。

表2课程设置一览表

七、结业学分

本专业标准学制为2年,计划总学时为 256 学时,总学分为 16学分。

八、结业方式

修满本专业规定的结业学分,授予西安培华学院生物医药微专业结业证书。微专业不在中国高等教育学生信息网(学信网)备注信息,不具有学士学位授予资格。

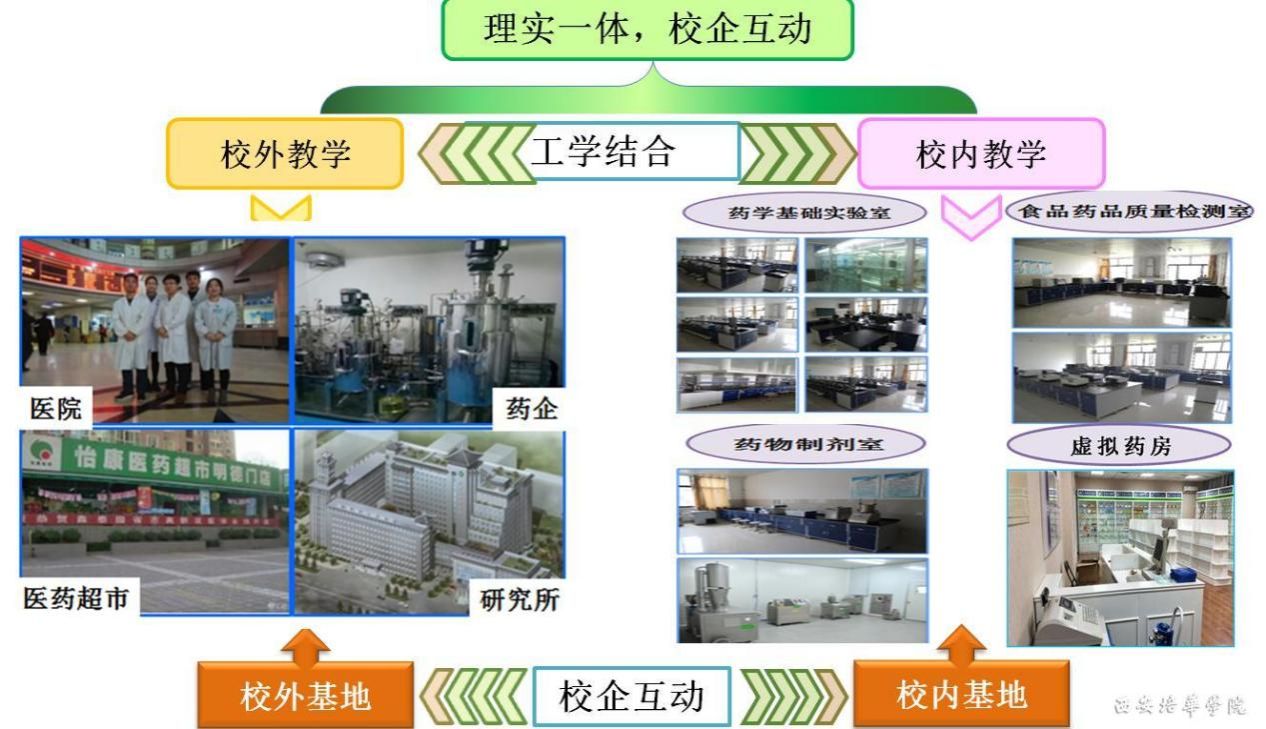

九、相关实验室及设备

专业建成有教学做一体化实践平台。实验中心拥有设备先进、功能齐全的基础实验室、专业实验室共47间。引进药品生产GMP虚拟仿真平台,建有模拟药房;建成干细胞与再生医学中心,其中包括细胞培养室、免疫实验室、整体动物模型室、精密仪器室、分析测试室、药物制剂室等。实验中心被评为陕西省医学实验教学示范中心,省级医学虚拟仿真实验教学中心。

十、教学团队

生物医药微专业教学团队由校内教师和行业教师组成。校内任课教师由医学院教学经验丰富的教师团队组成。校外教师来自于实践教学基地的行业教师。

李元,博士、教授。获“973分题支持”和军队重点课题资助,获教育部骨干教师资助。参与国家重大新药创制项目十五计划中一项“抗耐药菌基因重组人溶菌酶的研究”,承担十一五计划中一项的“一类抗糖尿病新药促胰降糖肽研究”。参编教材《医学微生物学》、《病原生物学与免疫学》等,发表研究论文20余篇,专利6项,任药学专业行业带头人。

孙纪元,博士,博士生导师,中国药理学会会员,陕西生理学会会员,中国老年保健医学研究会,心脏分会委员,陕西省药物警戒委员会专家组成员。发表论文110篇。主持“国家新药科技重大专项”,陕西省“13115”科技创新工程重大科技专项和陕西省中医管理局课题等课题20余项,参加国家自然科学基金多项、国家新药重大专项和省科技攻关等多项课题;申报和参与新药发明专利、实用新型专利和外观专利50余项(目前获得19项)。

刘建利,博士、教授。英国皇家化学会会士、博士毕业于英国曼彻斯特大学有机化学专业,主持并完成国家自然科学基金3项,发表学术论文100多篇,其中SCI 30多篇。2017年被英国皇家化学会授予会士(Fellow of the Royal Society of Chemistry)。在抗癌喜树碱的仿生合成和生物合成研究方面,在国际上首次完成了喜树碱的仿生合成,并确定了喜树碱生物合成过程中主要中间体,任药学专业学科带头人。

马建岗,博士,教授。德国Halle大学访问学者,美国宾夕法尼亚州立大学高级访问学者。曾任西安交通大学生命科学与技术人才培养基地副主任,西安交通大学生命科学与技术学院教学指导委员会副主任,生物科学与工程系主任,西安交通大学本科和研究生教学督导专家。发表科研论文50多篇,其中SCI论文10余篇。作为课程负责人主讲的课程《基因工程》获西安交通大学和陕西省“精品课程”称号,《基因工程》“省级创新教学团队”负责人。主编(主译)教材6部。

王增禄,空军军医大学(原第四军医大学)药学系生物制药学教研室,高级实验师(返聘),生物医学工程博士,教授。生化学会会员,省天然药物学会常务理事,省药学会应用药学专业学会理事。主要从事生物化学与分子生物学、生物制药、多肽药物教学与研究,先后参加13项国家和部队攻关课题及国家“重大新药创制”科技重大专项、“863”等课题,参与的重组改构人突变型肿瘤坏因子项目获得国家生物制品类一类新药证书;治疗骨质疏松症的国家中药一类新药染料木素胶囊已完成二期临床试验。发表相关研究论文50余篇,申请发明专利15项,获得陕西省科技进步一等奖1项。

别蓓蓓,博士后、副教授。西安培华学院医学院科研副院长,医学院教工第一党支部书记,陕西省天然药物学会理事、陕西省药理学会生化与分子药理学专业委员会委员、陕西省高校第二批“青年杰出人才支持计划”获得者、校级“四有”好老师、优秀共产党员。主持完成国家基金委项目1项,中国博士后基金1项,陕西省科技厅自然科学基金项目2项,共发表SCI论文14篇。主要研究方向为中草药抗肿瘤的分子机制研究,主要承担《生物化学与分子生物学》、《医药科研思路与方法》等课程的教学。

王亚,博士,陕西天然药物学会会员,曾参与国家863计划和国家自然科学基金等科技计划项目多项,主持教育厅课题1项。发表SCI论文8篇,EI论文3篇,获西安市科学技术二等奖1项。长期致力于产教融合和产学研方面的探索工作,注重学以致用和成果转化。目前研究方向以新型生物医药材料和智能化妆品的设计与开发为主,并担任多家企业的研发顾问。

十一、创新活动及获奖

学院开设有创新实验室、开放实验室供学生使用。多年来组织学生参加大学生创新创业项目、大学生创新创业大赛、挑战杯创新创业大赛等多项赛事,取得了优异的成绩。