2025年10月31日—11月2日,首届民间杂字学术讨论会在运城学院举行。来自全国40多所大学、科研机构、出版社、杂志社的80多位专家学者以及运城学院师生七八百人参加了这次学术盛会。

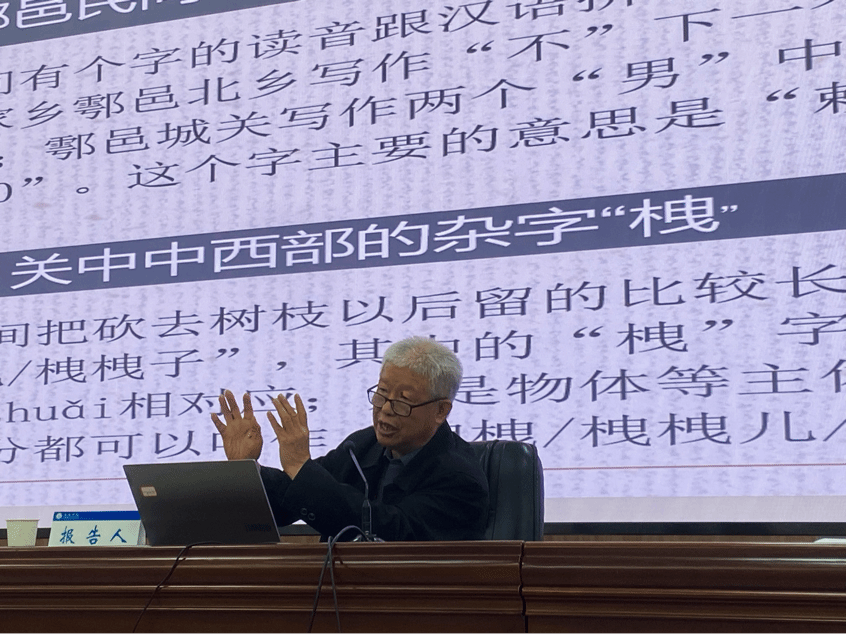

西安培华学院文学院孙立新教授以《关中民间杂字略说》为题,围绕关中民间普遍使用的15个杂字的造字理据、音义特征、地域分布等情况进行了大会发言。内容包括:方言音义对应:如关中中东部"娘"口语音nüó(指祖母/曾祖母),当地人不明其音而造"从女虐声"杂字;"嫑"作为"不要"合音字属阻断词,与北京话"甭"(合"不用"音)性质不同。无本字杂字:如关中中西部"栧"指踝骨,鄠邑方言中"栧栧/栧栧儿/栧栧子"指砍枝后留存的短截,读音zhuǎi。字词演变:"𠯯"(从口片声)在改革开放前被广泛使用,后经学者考据确定本字为"谝(piǎn)",逐渐退出日常使用。"谝"在关中方言中有三重语义:①聊天("谝闲传/谝");②吹嘘("胡吹乱谝");③凤翔地区表示糟糕("谝匝啦")。考据显示《说文》《玉篇》等古籍均释"谝"为巧言、夸饰之词。研究通过文字类型学视角,揭示了关中方言区民间杂字的形成逻辑与语言演变规律。

孙立新教授专题发言获与会专家高度赞誉。与会学者一致认为其深耕关中方言研究四十余载,坚持田野调查,著作实证特色鲜明;依托传统语言学深厚造诣,对关中方言诸多问题的研究成果丰硕,学术价值显著,展现扎实研究功底与深刻学术洞察力,在学界具有重要影响力。