聚光灯刺痛了他的眼睛,台下数百双眼睛的注视,让他的喉咙发紧。该说台词了,可大脑一片空白。就在这一秒的停滞中,他听见自己的心跳如擂鼓。“然后呢?”对手演员轻声提醒,目光里满是鼓励。这一刻,李俊杰深吸一口气,那个在排练厅练习了无数遍的角色——诗仙李白,重新回到了他身上。

这部由学校师生团队自编自导、自演的首部大型话剧《蓬蒿人》,不仅是一场戏剧的盛宴,更是学校在产教融合改革与跨学科交叉融合实践道路上的重要成果展示。

演出的创制班底以戏剧影视文学专业师生为主,播音与主持艺术、网络与新媒体等多个专业学生共同参与,充分体现了跨学科专业交叉融合的成果。在这样的创作氛围中,让我们认识一位特别的参与者——李俊杰。

双面人生

在西安培华学院传媒与设计学院,李俊杰的身份很难被简单定义。专业课教师这样评价他:“每次作业都力求完美,他的视频作品总是充满创意。”确实,他的成绩单说明了一切,连续学期专业第一,平均绩点4.1,荣获包括1项国家级、6项省级等15项奖项。

深夜的图书馆,最后一个离开的身影总是他,笔记本上密密麻麻的批注,记录着一个个挑灯夜战的晚上。“理解一个理论最好的方式就是把它变成自己的语言。”这是他的学习方法——把艰涩的专业知识转化成生动易懂的笔记。

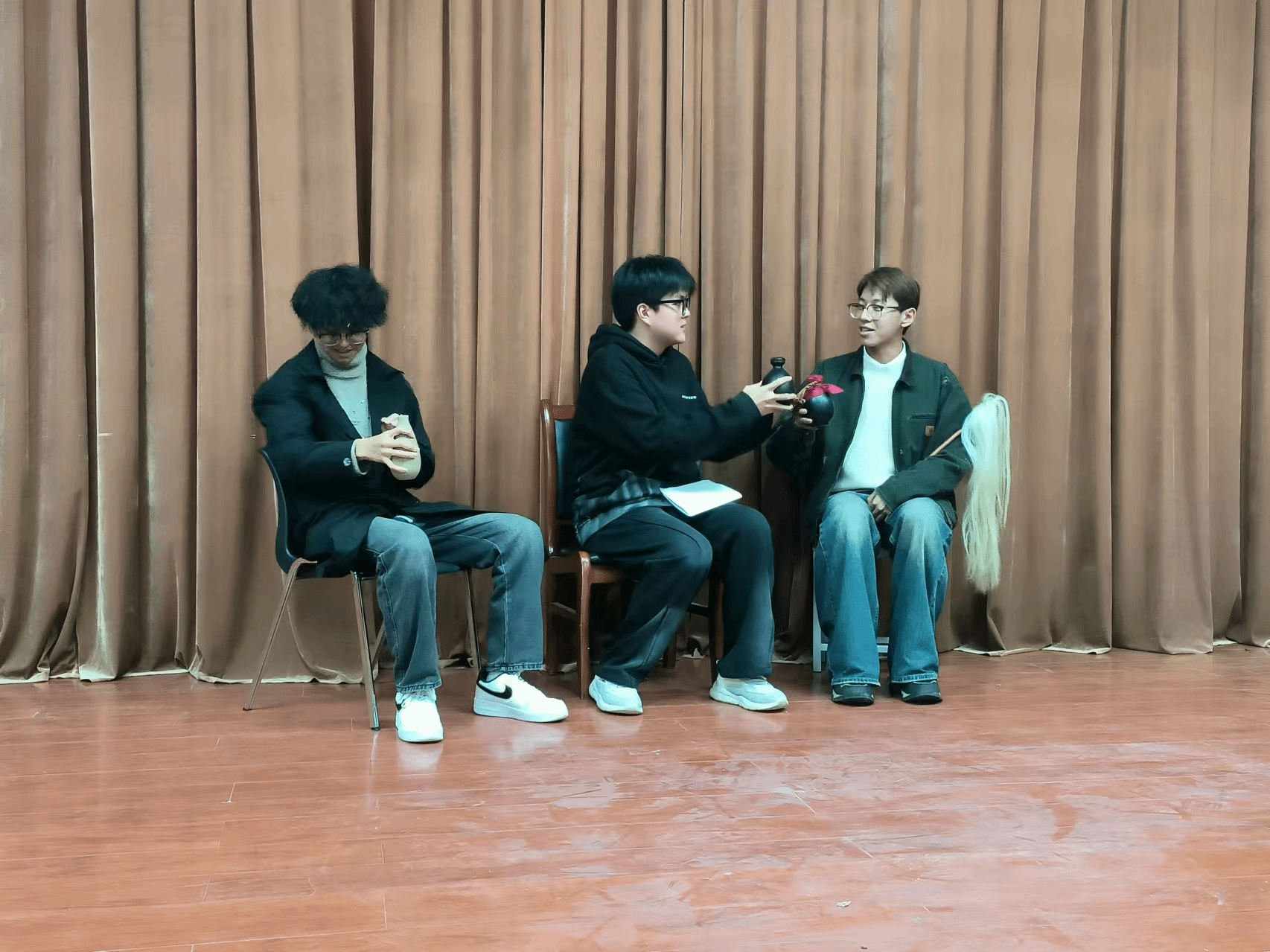

而在另一个时空,学校的排练厅里,同样的专注出现在另一个李俊杰身上。一个抬手动作反复练习数十遍,一句台词揣摩上百种语气。“演戏和读书一样,都需要极致的热爱和耐心。”就是这样一位“学霸”,在学校的剧场里找到了另一个自己。

破茧成蝶

“第一次站在排练厅,我连大声念出台词的勇气都没有。”李俊杰回忆道。作为网络与新媒体专业的学生,他本可以安心待在镜头后面,但他选择了直面自己的恐惧。那些不为人知的努力,藏在每一个深夜的排练厅里。为了一个转身的动作,他反复练习直到深夜;对着宿舍的镜子,他一遍遍揣摩角色的神态;在专业课的拍摄作业中,他刻意锻炼自己的镜头感。“最难的是放开自己。”他说,“从一个习惯独处的‘社恐’到要在众人面前淋漓尽致地表演,这个过程就像破茧。”

专业赋能

网络与新媒体专业成了他最好的训练场。“每次拍摄作业都要出镜,这让我不得不面对镜头。”李俊杰说。从最初的僵硬、不自然到后来的收放自如,专业的要求推动着他一步步突破自己的舒适区。在这里,他获得的不仅是一个表演机会,更是将理论知识付诸实践的宝贵舞台。在深入分析“李白”这个角色时,他课堂上习得的新媒体用户画像思维成了他打开角色大门的金钥匙。“我把李白看作一个顶流的‘内容创作者’”,他分享道,“他的诗歌是10w+的爆款文案,他的‘举杯邀明月’是开创性的场景营销,他周游天下的经历则是一次成功的个人IP打造。”

正是学校提供的跨学科环境,让他能够大胆地将传媒的理性分析注入到戏剧的感性表达之中。这种奇妙的“化学反应”让他跳出了传统的表演框架,从一个全新的维度去解构和塑造角色,最终呈现出一个既有历史厚重感又具备现代解读性的“李白”。他的成功实践,完美印证了学校通过搭建多元化平台激发学生创新思维所取得的显著成效。

舞台延伸

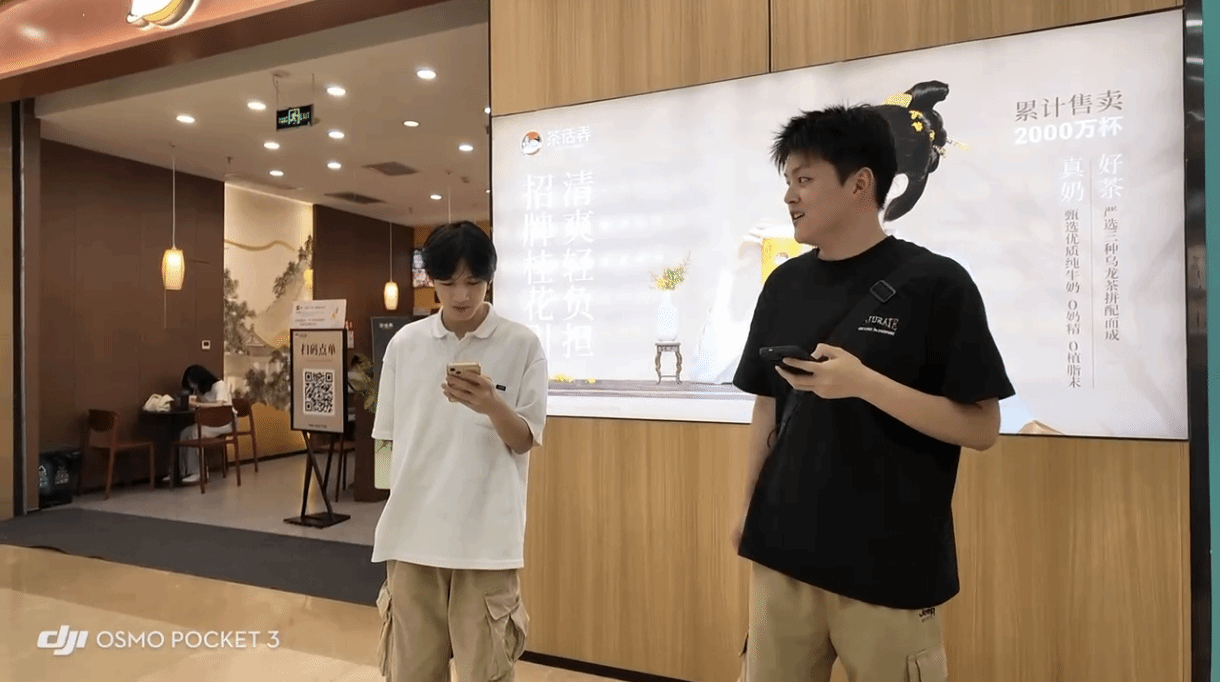

个人的兴趣、专业的赋能与学科的交叉,最终在学校搭建的平台上开花结果,完成了一次精彩的“三级跳”。在龙湖西安香醍天街的商演,成为他的闪光时刻。那天,中庭广场被人群层层环绕,回廊也站满了驻足观看的顾客,近五百名观众举起手机记录下“李白”的潇洒身影。当“仰天大笑出门去”的吟诵响起,掌声与喝彩在整个商场回荡。

商场的运营负责人事后表示:“《蓬蒿人》的演出为我们带来了很高的人气,很多顾客专门为此前来。这种文化+商业的创新模式,确实产生了奇妙的化学反应。”这次成功的合作,不仅让更多人看到了传统文化的魅力,也让他的表演从校园舞台真正走向了更广阔的社会空间。学校鼓励实践对接社会的育人模式,为他的热爱提供了一条清晰的可持续的上升路径。从校内剧场到毕业设计展,再到大型商圈的公开演出,让他的“李白”一步步走向更广阔的天地。

沃土育才

他的故事是一场环环相扣的成长。个人的努力、专业的磨砺、平台的托举在此刻交汇,共同照亮了一位复合型人才的破圈之路。他用自身经历证明,在培华这片育人的热土上,每一个“巧合”的兴趣都可能被点燃,每一种“沉默”的潜能都值得被唤醒,每一次勇敢的跨界都可能创造奇迹。他的剧本未完待续,而更多精彩的故事正在这里酝酿……